ニュース

ニュース一覧

2022.9.25

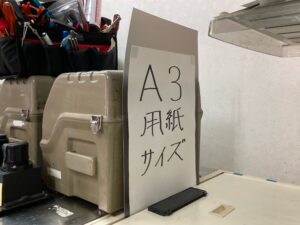

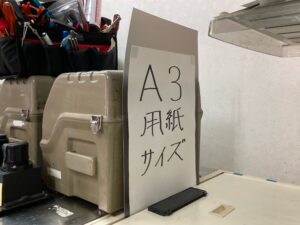

印画紙マガジンは最大幅で作っているので、A3サイズよりも大きく出来ています。

コンストの検査用の印画紙は89mmの印画紙を使っています。

89mm×254mmなのでコンストリーダーは相当大きめに設計されています。

実物のコンストリーダーの樹脂の全体の外形サイズは、335mm×175mmです。

そこでイノベーションのコンストリーダーを設計する場合もA3サイズより二周り程度大きいサイズになるのではないかと思います。光で被らなくする為には、そのくらいの余裕をみて真っ黒な樹脂で作る設計にするのでしょう。

コンストリーダーは大きく二つに分解できる構造で印画紙の裏表をシンメトリーではなく印画紙の表面、上から表面側は揚原ベルベットを敷き詰めて裏面側の下方にはウレタンローラーで印画紙が詰まりかけた時に邪魔にならない様に通常は上に引っ込んでいて、バネの構造で必要な時に押しながら印画紙を下方に押してやるサポートをするシステムが安全弁になると思っての設計です。

またウレタンローラーの大きさは印画紙の裏面が対象なのでカサついていますので50mm程度の大きさのローラーが必要なのかな?と考えています。

必要な時に押したらシャッターが自動的に開き指でサポートするなどは、理想ですが、シャッターを開いてローラーを回す方式で充分かなとも考えています。

忘れそうなので、最後に印画紙を中央に(センタリング)両方向から幅寄せする構造もマストで必要であると考えています。現状で考えられる印画紙としては、小さい方から単位はmmです102・127・152・203・216・254・279・305 8種類の印画紙を対象としています。

完成した場合は何やら不思議た大きさで、一見何をするモノなのか分からない黒い樹脂の謎の板???

2022.9.25

QSS23型のプロセッサーの活用方法を考えて、現実的問題を洗い出してみました。

プロセッサーの蓋である天板の金属加工と受け側の樹脂加工や、コンストリーダーをA3に拡張したものの製作(3Dプリンター製作?)更にカラー引き伸ばし機・B&W引き伸ばし機・暗室用ダークカーテン・ギャラリーに必要な諸々の調達と設備etc少し考えただけで色々出てくるが、中古であっても使用可能なら問題無し。

今ある問題点をどの様に解決してゆくか?解決した先には、銀塩写真専門の小さなギャラリーができて、その片隅にはB&Wの引き伸ばし機と、カラーの引き伸ばし機があり、そこで纏めたものを発表できる 『小さな場』ができることになる。

完成していないので、慎重に言ってQSS23型のプロセッサーのコラボレーションが出来る可能性を秘めていると考えています。

2022.9.25

プロセッサーの中では1番は現像液で2番は脱銀・定着液になります。

それ以降3~7番は水洗で7番からは水から上がって乾燥工程に入りベルトコンベアーからトレイに乾燥して分けられます。

*機能から大別すると、現像液と脱銀・定着で写真のケミカル作業をします。

*ケミカル作業で印画紙についた薬液を水と薬液を混ぜた洗剤の様な液で強力に3〜7番の升で印画紙に付着した薬液を除去してゆきます。

*7番の最後の水洗からは水中から空気中に上がり最後の乾燥ラックの中に入り熱風の中を金属のベルト状のコンベアを通り抜け乾燥して出てトレイに収まります。

改めてプロセッサーの役割を考えてみました。

・1番は現像2番は脱銀・定着なのでアナログ引き伸ばし機で露光をした印画紙をコンストのリーダーに入れて利用することが可能。

・3番以降は3~7番が水洗として活用が可能。

・7番からは水から上がって乾燥工程なので6番から入れると乾燥で活用できる。

ネガカラーのアナログ引き伸ばし機で露光してから、リーダーに入れると乾燥してプリントが仕上がるという活用方法があります。先ずカードリーダーを改造して1番から利用可能で大きな印画紙を入れる様にA3サイズまで改造して現像処理が出来る様になれば、有意義な活用となります。

3Dプリンター界隈のことが分からず、修正しながらモノを作ろうとした場合。3Dプリンターでやる方法と、一般的な金型を作り完成形を目指す場合のコスト比較では、コスト高になる様に思います。今あるコンストリーダーとの改良点としては、印画紙の裏面側にウレタンローラーをつけたいと考えています。理由は、トラブルがあった場合にローラーで少し押してやることができる様にしたいのです。製作数はせいぜい10枚程度でスタートした場合金型からはないと思うのです。

またB&Wの水洗まで終えて濡れた印画紙を3番以降に入れると乾燥してプリントが仕上がる工程で利用可能です

以上の様なプロセッサーの機能と役割をアナログのネガカラーとB&Wの水洗で改めて整理しました。

2022.9.24

プロセッサーの薬液の状態を確認するために基準になる情報があらかじめ露光されたテスト用印画紙を流し、化学反応で出来上がった(プロセッサーを通過)印画紙の状態を濃度計という計器で分析して、現像液の状態を評価するものです。

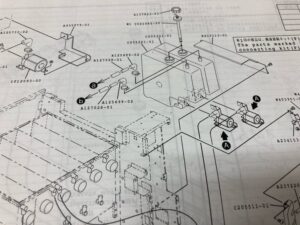

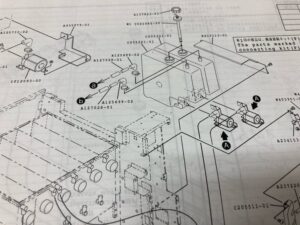

印画紙マガジンとCD(現像液)1番の上部ターンガイドには印画紙が入る様に隙間があります。その隙間にコンストリーダーから印画紙が吸い込まれる様な構造になっております。コンストリーダーを改造して、アナログ引き伸ばし機を使って露光した露光済みの印画紙を改造したコンストリーダーで送り込める様にできれば、各メーカーが製造を止めたプロセッサーとしてQSS23型のプロセッサー部が活用できるのです。

1番のCD(現像液)では暗黒処理でなければなりません。現像液の升の液量は25Lありその中を2分くらい時間をかけて現像処理されます。1番の上部ターンガイドの銀色のステンレスのパーツの右側の隙間の所にコンスト用の印画紙を送りこめる構造になっています。

2番の定着液では現像の進行を止めます。升の液量は25Lありその中を2分くらい時間をかけて定着しながら脱銀して定着を完成させます。3番の上部ターンガイドからは水洗になるので、升の中ではポンプモーターで強力な水流で印画紙を洗浄します。

2番の定着液では現像の進行を止めます。升の液量は25Lありその中を2分くらい時間をかけて定着しながら脱銀して定着を完成させます。3番の上部ターンガイドからは水洗になるので、升の中ではポンプモーターで強力な水流で印画紙を洗浄します。

3番以降は1番と2番の液中ラックの半分くらいの約35cmの大きさです。隣の液中ラックをまたぐ様に上部ターンガイドが繋いで行きます。3番〜6番の一升15Lの水洗作業に集中します。7番の上部ターンガイドから水上に上がり乾燥ラックに入って行きます。

7番の上部ターンガイドは水中から上がって乾燥ラックに登って行きます。乾燥ラックの中では金属のワイヤーの様なベルトコンベアーを登る工程では、熱風が送られたドライヤーの中を印画紙が通るイメージで急速に乾燥作業が続き現像からは濡れた印画紙が完全に乾いた状態が4分30秒で処理できます。

2022.9.23

今回のクラウドファンディングでQSS23型の銀塩写真の露光部で印画紙にネガの影を露光する機能は充分認識していましたが、改めてプロセッサーの機能と意義を見直した時、活用出来る事があるのではないか?という事を考えました。

偶に印画紙詰まりが起きた時に、プロセッサーの途中から印画紙を入れたりして、急場をしのぐ事はやってきました。

1番は現像2番は脱銀・定着3~7番は水洗で7番からは水から上がって乾燥工程に入りベルトコンベアーからトレイに分けられます。

大きく分けると、

・1番は現像2番は脱銀・定着なのでアナログ引き伸ばし機で露光をした印画紙をコンストのリーダーに入れて利用することが可能。

・3番以降は3~7番が水洗として活用が可能。

・7番からは水から上がって乾燥工程なので6番から入れると乾燥で活用できる。

ネガカラーのアナログ引き伸ばし機で露光してから、リーダーに入れると乾燥してプリントが仕上がるという活用方法があります。1番から利用可能

B&Wの水洗まで終えて濡れた印画紙を3番以降に入れると乾燥してプリントが仕上がる工程で利用可能

以上の様なプロセッサーの機能と役割をアナログのネガカラーとB&Wの水洗で改めて整理しました。

2022.9.22

プロセッサーの2番の役割は多岐にわたり、現像の停止・定着・脱銀・硬膜して次の水洗に回ります。その工程の中で澱の様なものが製造から25年目ですから、徐々に沈殿したりして銀の成分が徐々に金属の様に変わってしまったとか?DCポンプに負荷をかけるということは容易に推測できます。

プリンターを開いてみないと分かりませんが、パーツリストではDCポンプと記載が在るだけで、詳細は書かれていません。明らかに升が25Lと15Lでは違うモーターを取り付けているかもしれません。

水洗いしてどこまで薬液が除去できるのか?パイプを用意したり、準備もしないといけませんね。

循環のDCポンプと廃液用のポンプでは役割も大きさも違うので、その確認と水ではないので、その対策が相当難儀です。慌てずにやる様にしますか?今まで通り、ギリギリまでブレーカーのON・OFFで凌いでいる訳ですから。

2022.9.21

わたしは沢山の時間を銀塩寫眞に人1倍費やしてきました。商品化されたのは、特許申請しましたアクティブフィルムだけです。力不足で完成形であるはずの4×5の具体的商品は未完成です。

銀塩寫眞を楽しむという意味では、どれも楽しい商品になるという確信はありますが、現状では難しい状態です。

camp-fire後半では、アナログの引き伸ばし機とQSS-2301型プロセッサーの改造とコンストリーダー製作で新しいプリントの楽しみを提案させていただきました。私が10歳で寫眞を父から教わった時は、窓枠に毛布を釘で打ち付け、部屋をにわか暗室にして物置から引き伸ばし機を取り出し暗室作業を教わりました。それが楽しかった記憶として仕事にまでして仕舞うとは思っても見ませんでした。

さて、暗室作業のストレスになることは現像液の管理やら、周辺を汚してしまう冬場は水仕事で辛いetcの負のイメージがあります。

しかしQSS23型のプロセッサーを利用する事によって解放されますし、露光済みの印画紙をコンストプレートに入れる作業まで暗室でセットする事によって4分くらいで綺麗に乾燥して出てくるのです。

QSS-2301型プロセッサーは正確に現像液管理・薬液処理時間・水洗・乾燥が正確で一定の基準になるので、よしんば、早めに潜像が出てきたとか、遅いとか?それらの基準になります。使うフィルターの基準にもなります。

願わくは、A3のコンストリーダーを出来るだけ費用がかからないように、3Dプリンターで作れないものだろうか?と考える次第です。詳細は最近のこのNewsページをご覧ください。

camp-fireが後、9日が残るのみとなりました。

もしもプロセッサー天板のコンストリーダーの入り口のサイズを広げる加工をしてA3サイズまで広げるケース・スタデイが出来た場合、全国数千の写真店の miniLab にも集客とアナログ寫眞好きのお客様との交流のきっかけ作りになるのではないかと考えています。ご支援よろしくお願い致します。

2022.9.13

持続可能な銀塩プリントの実現のためネクストゴール100万円を目指します!

おかげさまで、目標金額の50万円を達成しました。皆様のご支援心より感謝申し上げます。

新たなネクストゴールとして100万円に挑戦します。集まった資金をもとに、、、

・QSS-2301型プロセッサーの改造

プロセッサーの薬液と印画紙の調子を見る為の1日の大切な作業がコンストチェックになります。

従来2Lサイズの印画紙用のサイズにプロセッサーの天板が固定されていますので、その部分をA3用の印画紙が入るように加工して印画紙の幅を可変型にして手焼きプリントの薬液処理を処理する為の入り口として代用出来るようにします。

コントロールストリップをリアルにプリントしてみた(コンストにはフィルムと印画紙があります)

コントロールストリップをリアルにプリントしてみた

・銀塩写真ギャラリー&暗室の開設

店舗向の建屋2階を銀塩写真ギャラリーにします。1階部分は常設のカラー・B&Wの暗室にしたいと計画中です

・廃盤フォーマットに対応する新たなフィルム「アクティブフィルム」

従来廃盤で終了していたフィルムフォーマットに「アクティブフィルム」の方式を応用して果敢に画角のフィルム対応に挑みます。更に4×5フィルムホルダーにアップサイクルな加工をして新たな挑戦をします。

・親子の銀塩写真教室

様々な世代を越えた親子の銀塩写真教室として幅を広げてゆきたいと考えています。暗室作業やプリント更に

銀塩写真になったものから、次の展開まで企画します。更に広く深く・広げてゆく銀塩写真を目指します。

2022.9.4

クラウドファンディングを始めました理由は、、、

はじめにご挨拶この度 国内唯一稼働のQSS2301型(アナログ銀塩プリンター)が3週間故障しました。32年間小平市で銀塩写真店・スタジオを営んできました。稀有なこの機械は1997年製造で四半世紀経っている日本が誇るフィルムからの銀塩写真プリンターという写真製造機械です。印画紙にネガフィルムから露光する177年の写真の歴史的で伝統的な方法で写真を製造する自動機械です。20世紀にはQSS(ノーリツ鋼機)が、当時Kodakブランドで世界規模のシェアを誇っていました。

国内唯一稼働のQSS2301型がこの度レンズ部分の故障で、部品が払底し危機的状態に陥りました。今までは店内及び近隣にプロセッサーの場所を確保して部品取り1台と1/2台で運用してきましたが、この度の故障で調達部品が払底しました。製造メーカーの修理にも来て貰いましたが、それでも直りませんでした。朝から深夜まで3週間修理に没頭し時間を費やしました。その間は収入も途絶えました。

その反省を踏まえ今後の展開といたしまして新たな機械調達をするか?故障時の部品調達の安定確保や銀塩写真プリンターのバックアップ用に新たな部品取り機の確保をしなければならない。考えました。今後更なる存続の危機的事態に陥った場合でも部品の確保が容易です。故障時の安定化の為にクラウドファンディングで、資金調達し、それが達成できましたら、関西から部品取り用のQSS2301型を移送して確保し、故障による機械停止の時間を最小限に勤めようと考えました。神奈川の企業のQSS・B&W専用機は40年動いているプリンターも存在しております。

クラウドファンディングで資金調達が達成できましたら、ボランティア『銀塩写真の絆』や、後継者育成でアナログ銀塩写真の拠点づくりと銀塩写真の継続の充実をしたいと願っています。

2022.9.3

Camp-fire始めました。東京都小平市、アクティブスタジオです。フィルムをデジタル化せず、アナログのままプリントするミニラボ機QSS-23型で「アナログプリント」を続けていましたが、連続化する機械の故障、部品の払底etcでやむなくCamp-fire始めました。展望などをこちらに書き込みます。締め切りまではこちらに情報をUPしてゆきます。アナログの写真は様々な説がありますが、177年の歴史の上にあります。国内唯一稼働のQSS23型の銀塩写真は諦めた時が『銀塩写真終了』の時になります。

2番の定着液では現像の進行を止めます。升の液量は25Lありその中を2分くらい時間をかけて定着しながら脱銀して定着を完成させます。3番の上部ターンガイドからは水洗になるので、升の中ではポンプモーターで強力な水流で印画紙を洗浄します。

2番の定着液では現像の進行を止めます。升の液量は25Lありその中を2分くらい時間をかけて定着しながら脱銀して定着を完成させます。3番の上部ターンガイドからは水洗になるので、升の中ではポンプモーターで強力な水流で印画紙を洗浄します。